対応科目国語の漢字について

ホームページをご覧になった方は知っていると思いますが、対応科目の国語の欄に漢字を載せています。

読める方は読めると思いますが、知っている方は多くはないと思います。

今回の記事はその漢字の解説になりますので、興味のある方は参考にして頂けたらと思います。

漢字

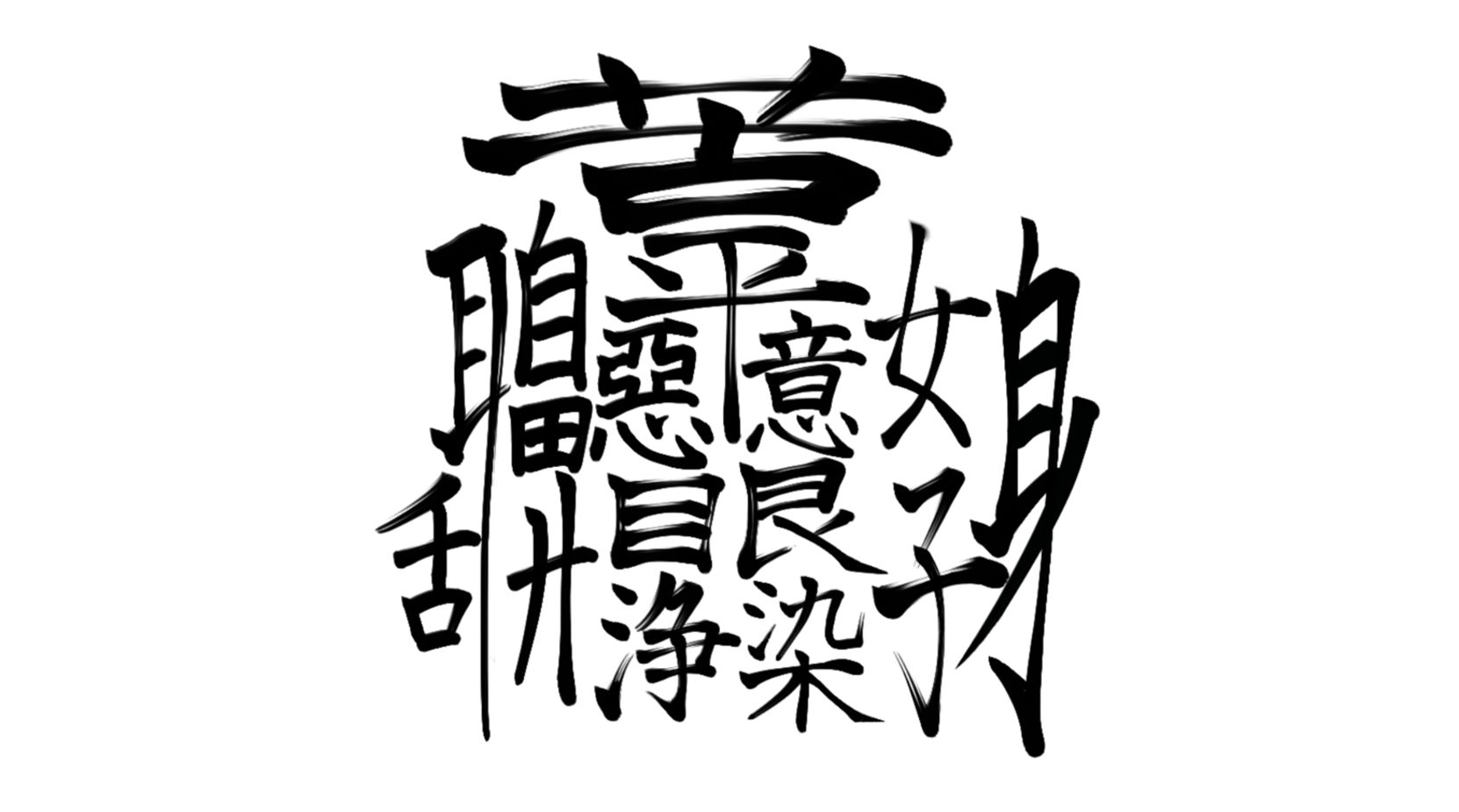

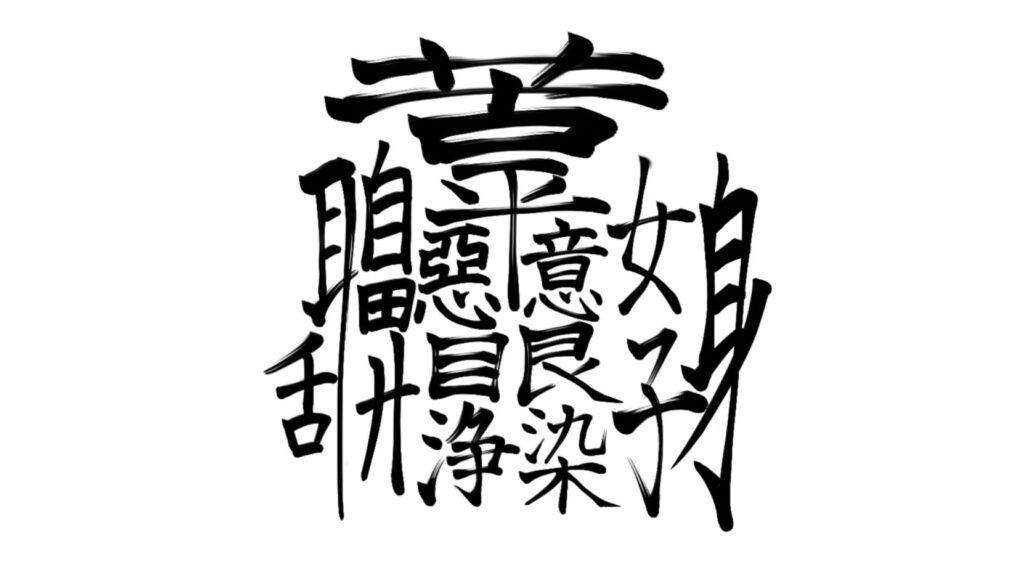

こちらが、小学生、中学生の対応科目、国語に載せてある漢字です。

字は塾長が書いたものです。著作権は塾長にあります。

これで一つの漢字なのですが、なんと読むのかわかるでしょうか。小学校、中学校で習う漢字ではありません。

漢字のパーツ一つ一つは読めるけど、これで一字となると難しいですね。

この漢字の読みは、組み合わさった漢字の音とは関係ありません。漢字のパーツ一つ一つの漢字の意味するものが重要になっています。

では正解を見ていきましょう。

漢字の読み

漢字の読みは「ボンノウ」です。

「ボンノウ」というと、聞いたことのある方がほとんどなのではないでしょうか。

小学生や中学生は知らない人が多いかもしれません。

「ボンノウ」は一般的には「煩悩」と書きます。

この「煩悩」の意味を抑え、一つの漢字で表したものが、先ほどの漢字です。

ではどういった意味なのか説明していきましょう。

漢字の意味

煩悩とは、読んで字のごとく、わたしたちを煩わせ、悩ませる心のことです。

例えば、お金や恋人、物が欲しいというような欲の心、その欲が妨げられたときに起こる怒りの心、怒りが収まらず、相手に対して起こる恨みつらみなどの愚痴の心などが煩悩です。

あれが欲しいこれが欲しいと嘆き、怒りっぽく、ずっと人の悪口ばかり言っているような人は、優れた人間とは言えませんよね。このような人が幸せな人生を送ることができるとは思えません。

その反対に、人のために施しができ、常に穏やかで怒らず、人のことを褒めることのできる人間はどうでしょうか。そのような人は自ずと幸せな人生を歩むことができると思いませんか。

煩悩とは人間を形作っている心のことですので、人間なら誰しもにあり、違いはありません。煩悩のままに生きている人と、煩悩と向き合うことのできる人では人格に大きな差が出ることは明白でしょう。

煩悩とはこのように、人を苦しめる心のことです。これを無くすことができれば多くの苦しみは生まれないのですが、残念ながら無くすことはできません。煩悩とは人間を構成しているものそのもので、人間の本質を表しているからです。

この煩悩を無くすことはできませんが、向き合うことで、より良い人生を歩むことはできます。どのようなことを心がければ良いのかについては、また、別の機会に紹介いたします。

続いて、煩悩がどのようなもので構成されているのかについて解説していきます。

構成内容

少し難しいかもしれませんが、煩悩の詳しい中身について紹介していきます。

煩悩は全部で108種類あります。大晦日に除夜の鐘を108回つくのは、新たな年では108の煩悩に悩まされることのないようにとの願いが込められているからです。

煩悩由来の物事が結構身近にありながら、知らない方がたくさんいるのではないでしょうか。多くの日本人が、知らなければならないのに知らないことがたくさんあります。煩悩もその一つだと私は思います。

すべての人間に108種類ある煩悩ですが、108種類の分け方にもいくつかあります。今回はこの漢字を構成する由来となった108の種類について解説します。

仏教において、人間は眼(視覚)、耳(聴覚)、鼻(嗅覚)、舌(味覚)、身(触覚)、意(意識)の六つの器官によって物事を認識しているとされています。これを六根と言い、六根によって様々な感情が起こります。

その感情は、好(快感)、悪(不快)、平(どちらでもない)の大きく3つに分けられます。

続いて、それぞれを染(きたない)、浄(きれい)の2種類の感情に分けられます。

さらに、それらの感情を過去、現在、未来に分けることができます。

これで、六根、好悪平、染浄、過去・現在・未来の6×3×2×3=108となります。

気が付いた方もいるかもしれませんが、六根の眼、耳、鼻、舌、身、意と好悪平、染浄でできているのが、一字で表した「ボンノウ」の漢字となります。

まとめ

この漢字がどういう構成でできているのかということについてはわかったのではないでしょうか。

煩悩については、説明し足りない部分がありますので、別の機会に説明していきたいと思います。

煩悩の中でも最も人を苦しめる心を三つピックアップしたものを、三毒と言います。

貪欲、瞋恚、愚痴の3つの心のことです。欲の心、怒りの心、恨みやねたみの心のことです。

これら3つの心についてだけでも、自分と真摯に向き合うことで、人生は大きく変わってくるのではないかと思います。

自分が欲しがるのではなく人に施し、怒りを抑え人にやさしくし、人をうらんだりねたんだり悪口を言うのではなく、人を尊敬し褒めることを日頃から心がける人間でありたいですね。

先ほども述べた通り、煩悩に対して、どのようなことを心がけると良いのかについては別の記事で紹介しますので、しばらくお待ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。